【EcoTopics】2025年改定「地球温暖化対策計画」のポイント:地方公共団体で取り組むべきこと

2025年2月、政府は新たな「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、2030年度以降の温室効果ガス削減目標が示され、日本の次期NDC(国が決定する貢献)として国連に提出されました。地方公共団体においても中長期的な視点での2050年カーボンニュートラル(排出実質ゼロ)に向けた目標設定と施策の検討が必要となります。

本コラムでは「地球温暖化対策計画」の改定のポイントを、特に地方公共団体の今後の地球温暖化対策への影響に着目して紹介いたします。

1.2030年度以降の温室効果ガス削減目標

新たな「地球温暖化対策計画」では、2030年度の温室効果ガス排出量の目標を2013年度比46%削減に据え置いたうえで、その先の2035年度に60%削減、2040年度に73%削減を新たに掲げています。

これらは2050年カーボンニュートラル(排出実質ゼロ)へと向かう直線的な経路上に位置づけられており、1.5℃目標と整合が図られた野心的目標とされています。

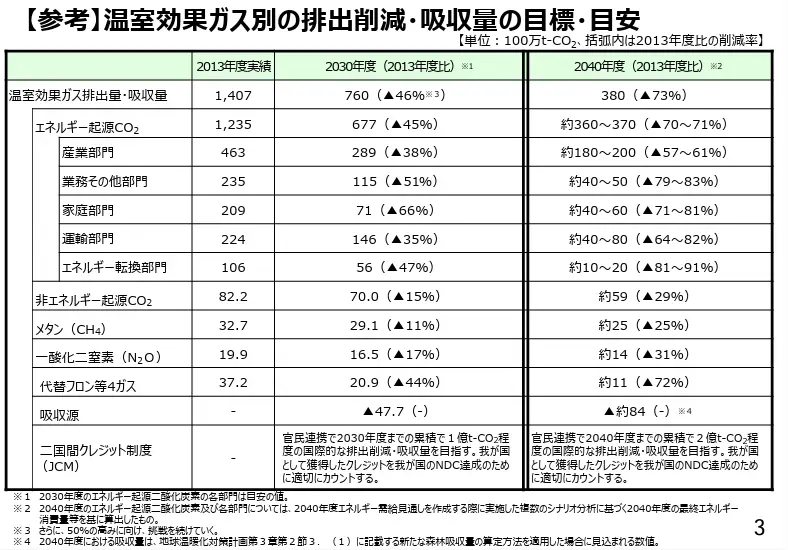

温室効果ガス別の削減目標と部門別排出量の目安については、2030年度に加えて、2040年度の具体的な数値が示されました。

出典:地球温暖化対策計画の概要

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/250218.html

地方公共団体実行計画(区域施策編)での目標設定への影響

これから計画策定及び改定の時期を迎える地方公共団体においては、計画期間を10年とした場合、少なくとも2035年度の目標設定が求められます。

一方、新たな「地球温暖化対策計画」では、2035年度は総量目標が示されているものの、部門別の目安や削減量を含めた対策・施策の一覧がまだ示されておらず、計画のフォローアップのなかでこれから具体化されていく見通しです。

そのため、地方公共団体の2030年度以降の目標設定にあたっては、以下のような考え方が想定されます。

- これまでの進捗状況を踏まえて2030年度の削減見込量を精査し、目標達成に向けた対策の強化を行う。

- 2035年度、2040年度の目標を、国同様に2050年カーボンニュートラル(排出実質ゼロ)へと向かう直線的な経路上で総量目標として設定する。

国の検討状況を注視しつつ、各地方公共団体において適切なタイミングで計画策定・改定を行っていくとよいでしょう。

2.目標達成のための対策・施策

目標達成のための対策・施策については、2021年10月の「地球温暖化対策計画」策定以降に開始された施策も含めて内容を強化されており、特にGX施策が多く追加されています。新たな「地球温暖化対策計画」策定にあたっては、同時に「GX2040年ビジョン(脱炭素成長型経済構造移行推進戦略改訂版)」が審議・閣議決定されており、相互関連性の高いものとなっています。

主なGX関連の施策は、以下があげられます。

- GXリーグ(自主的排出量取引)の本格運用

- 成長志向型カーボンプライシング(GX推進法に基づき2028年度以降炭素料金を段階導入予定等)

- GX市場創造(炭素クレジット市場の創設)

このほか、サステナブルファイナンスの推進や循環経済への移行など、脱炭素投資・金融や資源循環についても強化されています。

地方公共団体の役割の強化

第3章の第4節「地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項」について、大幅な強化が行われています。

また、小規模市町村に配慮し、都道府県が代わりに実施することや、都道府県や連携中枢都市等と共同・連携して計画を策定・実施するなどが明記されました。

①目標の設定と具体的な対策(新設)

- 地方公共団体による「温室効果ガス総量削減目標」、「再エネ導入目標」、「地域での雇用者数や地域への経済波及効果等の定量的な目標」、「地域課題解決につながる定性的な目標等」を設定。

- 目標達成のための具体的な対策・施策を区域施策編に位置付ける。

これまでは、原則として全ての地方公共団体に策定が義務付けられている『事務事業編』に関する記述となっていましたが、新たな「地球温暖化対策計画」では、区域での目標設定と対策・施策について言及されています。

小規模市町村に対する都道府県からの支援についても追記されていることから、法律上は努力義務とされている地方公共団体においても、区域施策編を策定し、対策を実施することが求められているといえます。

②地域における多様な主体との役割分担・連携(新設)

- 都道府県、市町村、金融機関、中核企業や地域エネルギー会社等が取組を補完し合い、地域主導の施策連携体制を構築する。

- 事業者・住民・金融機関等各主体に期待される役割や取組を区域施策編に位置付ける。(推奨)

地域の様々な主体との連携と役割の明確化について新たに追加されました。

③地域共生・地域裨益型再生可能エネルギー等の導入拡大(一部変更)

再エネ導入拡大と省エネ推進から、再エネに特化した内容に更新されています。また、建築物省エネ法の建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の活用検討と、営農型太陽光発電は地方公共団体や公設試験研究機関等と連携して推進することなどが追記されました。

④地域の多様な課題に応える脱炭素化に資する都市・地域づくりの推進(継続)

脱炭素に資する都市・地域づくりについて総合的かつ計画的に取り組むことの必要性については、大きな内容変更はありません。

⑤地方公共団体間の協働・連携(継続)

都道府県及び市町村間での地球温暖化対策に係る情報・ノウハウの積極的な共有については、大きな内容変更はありませんが、小規模市町村に対する都道府県からの支援について追加されています。

⑥地方公共団体実行計画の進捗管理(PDCA体制の構築)(変更)

- 温室効果ガス削減目標等の達成状況、対策・施策の進捗状況等について、点検を毎年度行うべき。

- 都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び区域における温室効果ガス排出量の特に多い市においては、温室効果ガス排出量報告制度や地球温暖化対策計画書制度等の整備・運用により、事業者の温室効果ガス排出削減の促進に取り組むべき。

- 原則として全ての事業を対象として、温室効果ガス排出の抑制に係る取組のPDCAの体制を構築し、運営すべき。

- 市町村で把握が難しい場合には、都道府県の温室効果ガス排出量を参照し、各市町村の再生可能エネルギー導入量等の指標を中心に進捗管理を実施することも可能。

毎年度の点検や全ての事業を対象としたPDCA体制の構築、事業者の温室効果ガス排出削減の促進など、内容がより明確化されました。

3.まとめ

2050年のカーボンニュートラル実現のための最初の中間地点とされていた2030年度まで残すところ5年となり、その先を見据えた新たな「地球温暖化対策計画」では、地方公共団体の役割の内容がより強化されました。

GXにより社会全体が脱炭素型にシフトしていく変革期であることを踏まえたうえで、地方公共団体においては、それらを後押しするための取組が求められています。そのために、区域全体の温室効果ガス削減目標を明確にして進捗状況を見える化すること、地域の特徴に応じた対策を計画に明記し、予算措置のうえ実施することが必要とされています。

2021年10月の「地球温暖化対策実行計画」に基づく国の地方公共団体に対する支援策の多くが、2025年度までとなっており、新たな「地球温暖化対策計画」に基づく支援策の活用を見据えて、今後の方針を検討していくとよいでしょう。

株式会社ナレッジリーンでは、環境・カーボンニュートラルの分野における計画策定支援や、再エネ設備等に関連する調査・事業検討、具体的な削減のための事業も含めて支援を行っております。各種ご相談に応じますのでお気軽にお問合せ下さい。

リンク:ホーム>環境・カーボンニュートラル>再エネ設備導入調査計画、補助金活用支援

リンク:ホーム>環境・カーボンニュートラル>行政計画、政策検討

(令和7年4月 公共コンサルティング部 緒方)

本件に係るお問い合わせは下記よりお願い致します。

エコ・プラネットメールマガジン

(地方自治体環境担当者のためのメルマガ)

下記よりメルマガ登録を行っていただけます。

解除はメールマガジンよりいつでも行えます。