【WEB研修・FSSC22000】5/9 開催 内部監査員スキルアップ研修 ~試験所分析のスキーム解釈文書に対応~

定員

ー

参加費

10,000 円/ 1 名( 税別)

※キャンセルポリシー

キャンセル料は以下の通り頂戴します。

3-7日前:受講料の20%

2日前から当日:受講料の100%

場所

オンライン研修【Zoom】

ISO規格(スタンダード)&法令・ガイドライン(コンプライアンス)関連

ISO規格(スタンダード)&法令・ガイドライン(コンプライアンス)関連

ISCC(International Sustainability and Carbon Certification)とは、持続可能かつ追跡可能で、森林破壊のないサプライチェーンであることを認証するための制度です。この認証は、独立した第三者機関によって審査され、以下の要求事項への準拠を保証します。

ISCC認証は、食品、飼料、エネルギー、工業用途といったバイオエコノミーや循環型経済に関わる様々な分野で活用できます。組織は本認証を通じてサプライチェーン全体でのトレーサビリティを確保し、環境・社会基準への適合を客観的に証明できます。

ISCC認証では、サプライチェーン全体での持続可能性を確保するための「マスバランス方式」を採用しています。マスバランス方式とは、持続可能な原料(バイオマス由来原料やリサイクル原料など)と非持続可能な原料(石油由来原料など)が製造工程で混合される場合に、持続可能な原料の投入量に応じて、製品の一部がバイオマス由来又はリサイクル由来であることを帳簿上で割り当てる手法です。

例えば、バイオマス由来原料30%と石油由来原料70%を混合して製造された製品があった場合、物理的には全ての製品に均一に混ざっていますが、マスバランス方式では「製品の30%を100%バイオマス由来」として顧客に提供(販売)することができます。これにより、既存の製造設備を活用しながら持続可能な製品の生産・販売が可能となり、カーボンニュートラルの実現に大きく貢献します。

ISCC認証の対象となる原材料とサプライチェーンは以下のとおりです。

ISCC認証の対象となる原材料は、以下4種類です。

構成(分類) | 定 義 | 認 証 |

|---|---|---|

Farm/Plantation | 農作物が持続的に栽培されている、または持続的に栽培 された農作物の残渣が発生している農作業 | 通常、First Gathering Pointでの審査対象となる |

| Point of Origin | 廃棄物、処理残渣、再生可能な非バイオ原料が発生する場所での操業 | 通常、Collecting Pointでの審査対象となる |

| Central office | 独立したサプライヤーのグループとして認証された、少なくとも1つの農場/プランテーションまたは原産地のグルー プの代表団体 | グループ代表の個別認証が必要 |

| First Gathering Point | 持続可能な作物や作物残渣を農場や農園から直接購入し、さらに加工、取引、流通させる事業 | 個別認証が必要 |

| Collecting Point (リサイクル材料収集業者はこの分類に該当) | 廃棄物、残渣、再生可能な非生物原料を、さらなる加工、取引、流通のために産地から直接回収する事業者 | 個別認証が必要 |

Processing Unit | 物理的および/または化学的特性を変化させることによって 投入材料を変換する施設 | 個別認証が必要 |

Trader/Storage | 持続可能な材料を取引・保管する事業者 貯蔵施設には、倉庫、サイロ、タンクなどがある | トレーダーは個別認証が必要 保管場所に関する3つのオプション: i) 個別認証、ii) ロジスティックセンターの下でのグループ認証、iii) 第三者(例: トレーダー)の認証の下での依存的保管 |

| Transport | 道路、鉄道、航空、河川、海上輸送と天然ガス、電力網(バイオメタン、再生可能エネルギー)それぞれの輸送用 | 輸送業者は認証の対象ではない 関連する輸送情報は、輸送を手配する認証サプライ チェーン構成要素によってカバーされる |

ISCC認証には3種類(ISCC PLUS, ISCC EU, ISCC CORSIA)があり、適用範囲に合わせて最適な認証スキームを選ぶ必要があります。

ISCC EU と ISCC PLUS の違いは以下の表のとおりです。(ISCC CORSIAについては、こちらを参照ください)

ISCC EU はEU指令で定められたバイオ燃料向けの認証スキームです。

それ以外の認証は ISCC PLUS となり、国内各社の多くは ISCC PLUS の認証に向けた活動を行なっております。

| ポイント | ISCC EU | ISCC PLUS |

|---|---|---|

| 承認・認定 | 欧州委員会(EC)により、RED(再生可能エネルギー指令) およびFQD(燃料品質指令)の法的要件に準拠していることが認められている ドイツ連邦農業食糧庁(BLE) によるサーベイランス ANSIによるサーベイランス認定を受けている | ISCC PLUSは、規制されていない市場の為の、任意の認証基準 ANSI(米国国家規格協会)によるサーベイランスと認定 |

| 適用範囲 | EU市場向けバイオ燃料 | EU域外のバイオ燃料市場とバイオエネルギー、食品、飼料、化学品など |

| 他の認証スキーム受入 | ECで認められているすべての国や自主的なスキームの受け入れ 廃棄物と残渣については、ポジティブなベンチマークがある場合にのみスキームを受け入れる これまでのところ、RedCert EU、RSB、2BSvsのみがポジティブなベンチマークを受けている | ISCCのみ |

現在カバーしている材料 | あらゆる種類の農林業原料、廃棄物、残渣、バイオガス、 藻類 | すべての種類の農林業原料、廃棄物、残渣、非生物再生資源、リサイクル炭素材料・燃料 |

| GHG排出量規制の適用について | サプライチェーンのすべての要素に義務付けられている | 任意 |

| 欧州委員会への報告要求 | あり | なし |

ISCC認証を取得するメリットは、以下3つです。

ISCC認証を取得することで、国際的な第三者機関による厳正な審査をクリアしたことの証明となり、提供する製品が持続可能な資源や原材料を使用していることをアピールできます。

また、サプライチェーン全体のサステナビリティ向上や温室効果ガス排出量削減への取り組みを示すことも可能です。これにより、投資家や株主といったステークホルダーに対し、企業の環境経営を効果的にPRできます。

ISCC認証の取得までの流れは、以下のステップとなります。

認証機関によって、対応可能な認証スキームや審査の実績が異なるため、自社に合った認証機関を選びましょう。

ISCC認証は、環境問題が重視される現代社会にとって必要とされている認証です。

自社の取り組みがサステナブルかどうか、また、原材料からブランドオーナーまでのトレーサビリティも要求されており、環境を守る活動に繋げる持続可能性を証明するためのスキームです。

私たちは紙や木製品の原材料となる木材、きのこ等の食材、豊かな水等、森林の恵みを利用して暮らしています。

しかし、天然林は今も破壊され続けており、野生生物だけでなく、森とともに生きる人々も暮らしの場も奪われています。

そして気候変動にも多大な影響を及ぼしている昨今、森林の維持や継続性のある資源確保は人や生物が安心して暮らすことができるための最重要課題とい えます。

えます。

FSCは、森林問題を解決するために、1994年に設立されました。

FSC(Forest Stewardship Council®:森林管理協議会)認証は、SDGsの目標のなかで15番目の「陸の豊かさも守ろう(Life on Land)」において達成度を測る指標のひとつにもなっています。

FSC認証製品を流通させるためには、原材料から最終製品になるまでに関わるすべての組織が認証が必要です。

また、FSCは木材認証制度の中で、世界で最多の認証を発行しており、今後も重要視される認証規格になっていくと見込まれます。

私たちの消費は世界の森林と密接に関わっており、FSCマークの製品を選ぶというアクションをより多くの人に知ってもらうことが森を守ることに繋がっていきます。

弊社はISCC・FSCの支援実績が豊富なことはもちろん、環境マネジメントシステムの導入をはじめとする多くのマネジメントシステムの実績を有しており、その経験やノウハウに基づいて効率的な導入が可能です。

複数名の担当を設定し、チーム制で取り組むことにより、細部まで行き届いたご支援を実現しております。

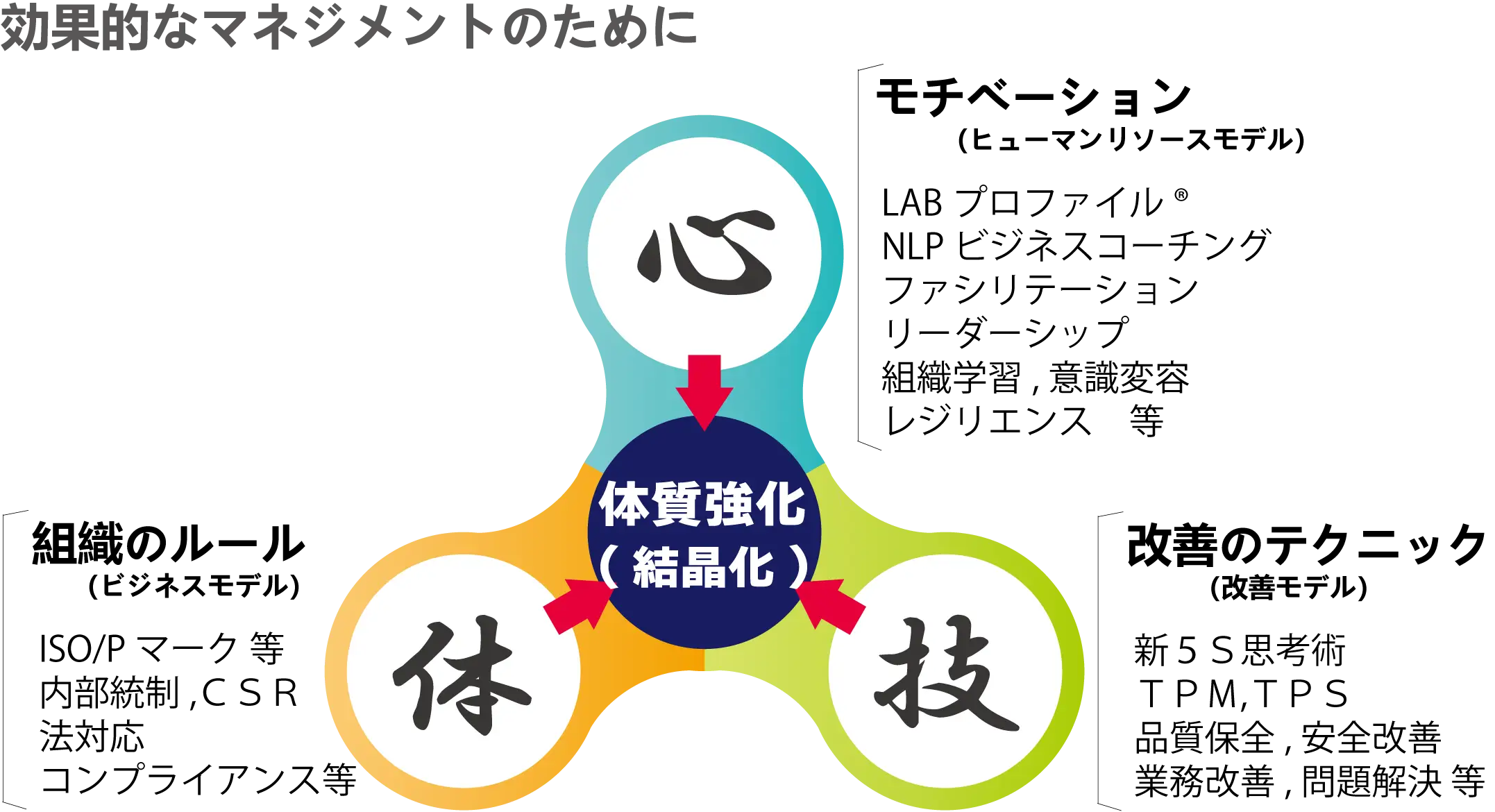

株式会社知識経営研究所では心「ヒューマンリソースモデル」・技「改善モデル」・体「ビジネスモデル」の3種類のモデルを駆使したコンサルティング・研修を提供しております。

いずれのモデルもお客様とのコミュニケーションをとる中で生まれたサービスであり、現場に出向きFace to faceで行います。

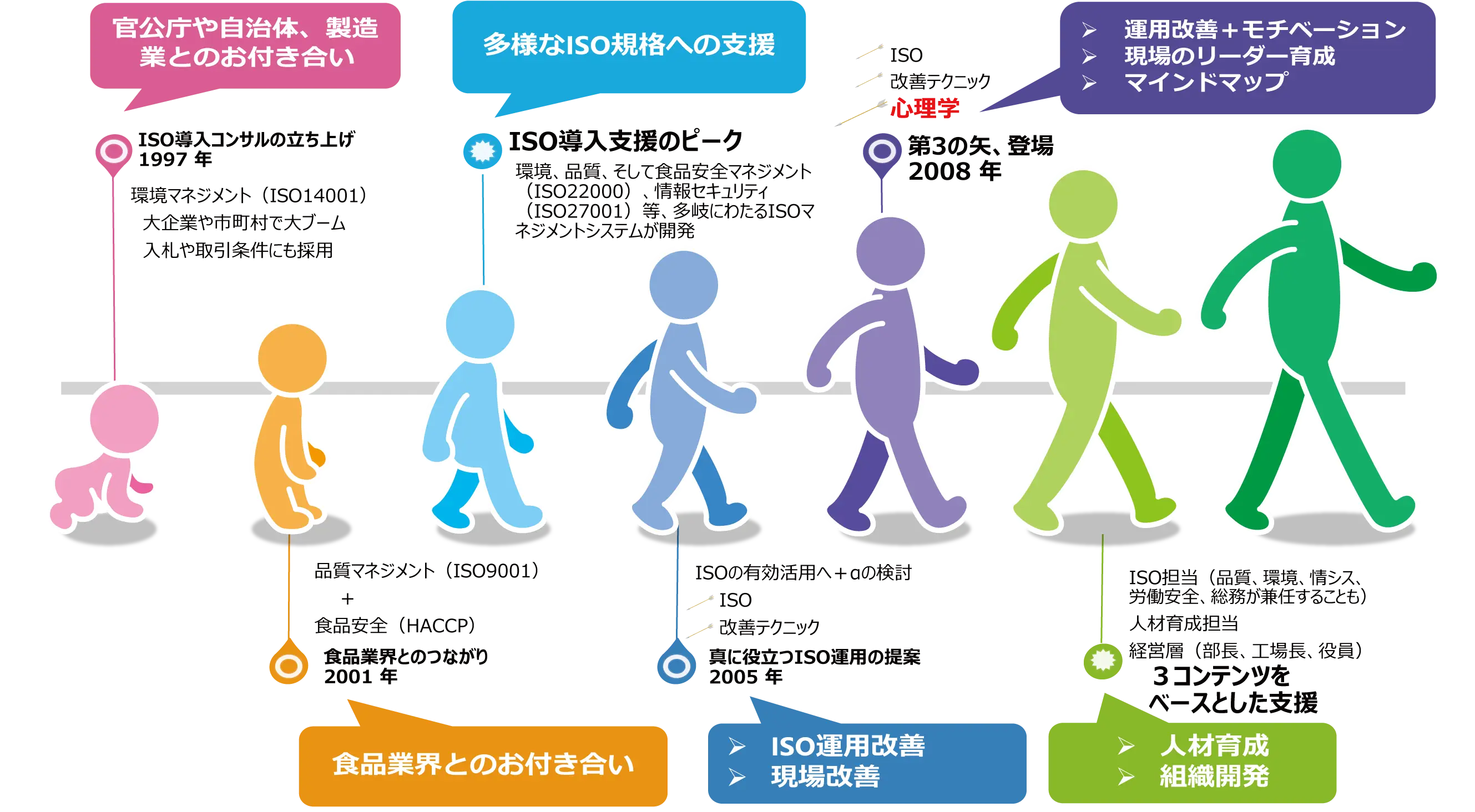

ISO規格をベースに、マネジメントシステムの導入支援実績を数多く手がけてまいりました。

その経験から得られた数多くの事例やノウハウを基に、「潜在的リスクの示唆」「改善提案・ベストプラクティスの提供」等が可能です。

また、3コンテンツをベースとしたご支援として、現場のリーダー育成を数多く手がけ、問題に気づき改善を促す育成を行なっております。

リーダーとして身につけるべき高い視座と広い視野を持ちつつ、メンバーをやる気にさせることのできるリーダーの育成は会社の事業継続と成長において、最も重要なテーマと言えます。

育成支援はコンサルタントの現場経験と論理的なコンテンツを組み合わせて提供されるため、実務により近い形での理解を可能にします。

カーボンニュートラルの達成に向けて、弊社は20年の実績に基づき、計画策定から実行支援、国際的イニシアティブ対応までワンストップで支援します。代表的なサービスは以下9つです。

「組織の数だけシステム・解決策は存在する」という信念のもと、各社の状況に応じたオーダーメイドの支援・研修を得意とする。また、①マネジメントシステム、②新5S思考術、③NLP(神経言語プログラミング)を基礎とする心理学・コミュニケーションを 融合した「改善ファシリテーション」の考え方を取り入れた手法・事例なども人気。その研修は単なる仕組みの構築・改善ではなく、 わかりやすさ、すぐに実践できると定評がある。常に目的・理由を考え、主体的に活動できる組織文化を醸成することに注力し、「人と組織」の成長を通じてお客様と共に笑顔と感動を分かち合うことを大切にする。

暖房機器の設計開発の担当後、電気・電子機器の試験業務の担当し、1991年以降は、ISOマネジメントシステム規格などのコンサルティング業務(食品、金属部品、機械装置、電気・電子機器、医療機器、建設、試験所・校正機関、医療機関など300社以上)、研修業務(受講者数は延べ20,000名以上)、監査業務に従事。前職での知識・経験から金属、機械、電気・電子を専門とするが、ISOマネジメントシステムに関する業務の33年以上の経験に基づき、幅広い産業分野の組織への支援を実施豊富な経験による事例説明が、わかりやすいと好評。

国内外において、企業内外教育、自己啓発、人材活性化、コストダウン改善のサポートを数多く手がける。「その気にさせるきっかけ」を研究しながら改善ファシリテーションの概念を構築し提唱している。 特に課題解決に必要なコミュニケーション、モチベーション、プレゼンテーション、リーダーシップ、解決行動活性化支援に強く、働く人の喜びを組織の成果につなげるよう活動中。 新5S思考術を用いたコンサルティングやセミナーを行い、2023年度現在、企業支援数が190件以上及び年間延べ3,400人を越える人を対象に講演やセミナーの実績を誇る。

外資系企業・国内企業・官公庁における事業継続、防災、危機管理等の各種リスクマネジメント・クライシスマネジメントコンサルティングに従事するとともに、東日本大震災発生後の被災自治体への派遣業務等地方自治体での様々な業務経験を活かし、“自助”・“共助”・“公助”の連携を踏まえた組織のレジリエンス向上に寄与するBCP普及活動や当該分野の専門家として事業継続の国際規格であるISO22301審査員としての活動を行う。