【EcoTopics】第69回再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会の要点整理

2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、再生可能エネルギーの大量導入が必要とされています。その方針について議論するため、経済産業省は2017年度より「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」を開催しており、先日9月30日に第69回が開催されました。

(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/069.html)

当時議論された2点の議題について簡単にご紹介します。

■FIP 制度に関する政策措置について

2022年4月にスタートしたFIP制度は、FIT制度のように固定価格で買い取るのではなく、再エネ発電事業者が卸市場などで売電したとき、その売電価格に対して一定のプレミアムを上乗せすることで再エネ導入を促進するものです。電力市場の再生可能エネルギーを主力電源化の鍵となる仕組みであり、2024年3月末時点で、FIP認定量は1,761MWに達しており、さらなる促進が求められています。

FIP電源は、事業者の収入が電力市場価格に連動することなどから、再エネ発電事業者が電力市場の需給バランスに応じて電力供給を行うことが促されるため、需給バランスへの貢献の度合いが高くなっています。

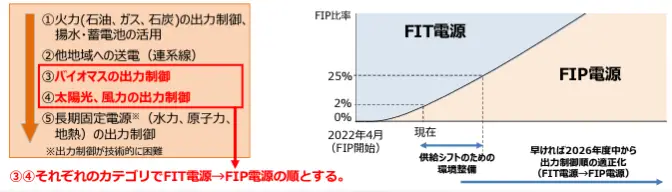

このような状況から、FIT電源とFIP電源の性質(需給バランスの確保への貢献の度合い)と公平性の観点を踏まえ、2026年度を目途に優先給電ルールを変更し、FIP電源の出力制御を後回しにする(出力制御をFIT電源→FIP電源の順とする)ことが検討されており、ルール変更について了承される見込みとなっています。

見直しにより、FIP電源(太陽光・風力)は、当面、出力制御の頻度が低下することが見込まれ、FIT電源は出力制御の頻度が増加することが見込まれます。また、FIT・FIP以外の電源(非FIT/非FIP電源)についてもFIT電源と同じカテゴリで扱うことが見込まれています。

出典:第69回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料1

出典:第69回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 資料1

このほか、2023年度以前に新規認定を受けたFIP電源(FITからFIPに移行した電源を含む。)についても、発電設備に併設される蓄電池に対する系統充電を可能とすることや、アグリゲーターとFIP事業者のマッチング・プラットフォームの設立、関連プレーヤーの理解醸成等を促進する勉強会の開催、FIP電源の需給調整に資する系統用蓄電池の導入促進などの政策が紹介されました。

これらの政策により、FIP制度への更なる移行が促され、再エネ最大導入につながっていくことが期待されています。

■再エネ大量導入時代における分散型エネルギーシステムのあり方について

再生可能エネルギーの大量導入時代における分散型エネルギーのあり方について今後検討するため、それに対応するための分散型エネルギーリソース(DER)について議論されました。

再エネの普及により発電側と需要側との間に「時間的・空間的乖離」が生じる問題があり、これを解消するためにDERを活用し、電力システムのコスト増加を抑えることが期待されています。

DERとは、需要家に設置された太陽光発電や蓄電池を含むエネルギーリソースに加えて、系統に直接接続される発電設備や蓄電設備を総称するものです。このDERを制御する技術(DR:ディマンドリスポンス)を用いながら、発電に近接した工場や家庭等の需要地内で消費するモデル「自家消費」 を追求しつつ、需要地内では消費しきれない再エネ電気を活用していくために地域内で消費するモデル「エリア内活用」を、国は目指しています。

上記のような具体的な活用モデルについて掲示されたところ、委員からは地域新電力を支援するような仕組みの構築も必要といった意見や、自家消費モデルを進める上で屋根の補強工事に対する補助金が必要かどうかも含め調査しながら進めてほしいといったの意見が挙がりました。

脱炭素に向けて、本会議では再エネの導入に係る制度設計について適宜議論がされております。今後も同会議の動向について把握し、最新の動向を追ってまいります。

株式会社ナレッジリーンでは、太陽光発電等再エネ導入の計画策定について支援を行っております。各種ご相談に応じますのでお気軽にお問合せ下さい。

リンク:ホーム>環境・カーボンニュートラル>再エネ設備導入調査計画、補助金活用支援

(令和6年10月 公共コンサルティング部 佐藤)

本件に係るお問い合わせは下記よりお願い致します。

エコ・プラネットメールマガジン

(地方自治体環境担当者のためのメルマガ)

下記よりメルマガ登録を行っていただけます。

解除はメールマガジンよりいつでも行えます。